WERNERS BLOG

(Links zu allen Einträgen: siehe linke Spalte)

28. Juni 2016

... und tschüß!

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)25. Juni 2016

(

Josef brach auf, ich blieb sitzen. Er nahm seine Kraxe, schwer aufgepackt mit Holzscheiten, und hängte sich einen großen Beutel, ebenfalls voller Brennholz, über die Schulter. In die Hand nahm er einen langen Stock, und ich schaute ihm nach, wie er mit bedächtigen Schritten durch den Kastanienwald zum Dorf zurückging. Es war dieses Bild, das beim Missverstehen des Armutsberichts in mir auftauchte.

Die Erinnerung hat mich sehr berührt. Aber ich habe der Berührung keine Tat folgen lassen, habe mich nicht auf die Suche nach Josef gemacht. Auch zwischen Menschen, die enge Freunde geworden sind, kann es geschehen, dass sie sich nach Jahren oder Jahrzehnten aus den Augen verlieren, und gerade so war es mit Josef und mir. Von irgendjemandem hatte ich gehört, dass er wieder – wie ich – in München lebte, aber ich beließ es dabei, zu viele Jahre waren vergangen, zu viel Leben.

Dann aber, etwa ein halbes Jahr später, stieß ich in der Zeitung auf seine Todesanzeige. Zufall, wenn man so will, eigentlich lese ich keine Tageszeitungen mehr, das Fortschreiten der Jahre erlaubt mir immer weniger derartig zeitverschlingende Tätigkeiten, gar wenn sie nicht mit dem Schreiben zusammenhängen. Todesanzeigen lese ich schon gar nicht, schließlich meldet sich mit jedem Toten, von dem man hört oder liest und den man im Leben gekannt hat, die eigene Endlichkeit. Der Grund, warum ich mir an jenem Tag doch die Zeitung geholt und die Anzeigen durchgesehen hatte, war, dass ich für eine Kurzgeschichte ein Trauermotto brauchte, die Zeitungslektüre also Teil der Arbeit war. Marc Aurels Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnt zu leben, war dann der Fund, mit dem ich ganz zufrieden war.

Da Josefs Name einmalig ist, kam keine andere Person als mein Freund aus Aubrac in Frage. Genau genommen waren es vier Anzeigen, die mir seinen Tod meldeten: Von seiner Familie, der Kunstakademie, einem Künstlerverband und der Stadt. Tatsächlich, die Stadt München hatte Josef eine viertelseitige Todesanzeige zugeeignet. Allerhand, da war wohl etwas aus ihm geworden: Träger der Medaille ‘München leuchtet – den Freundinnen und Freunden Münchens’. Das musste ich erst verdauen.

Die Freundinnen sind neu, dachte ich noch, früher haben die Freunde gereicht, gerade die überflüssigsten Trends sind oft die zähesten. (Je erschütternder die Nachricht, die man erhält, desto trivialer können die Gedanken sein, die einem in dem Moment durchs Hirn schießen.)

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)Obwohl: ein starkes Interesse für Logisches und Systematisches ist schon vorhanden (siehe

Dazu fällt mir das Buch von Manfred Lütz über die scheinbaren Irren ein.61

Vielleicht ist mein ganzer Blog ja ein Beleg für aspergerhaftes Verhalten. Überhaupt: das Internet ist ein fantastischer Rummelplatz, auf dem alle Irren ihren Autismus austoben können (wenn dieses etwas schiefe Bild gestattet ist).

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)19. Juni 2016

13. September 1978

Heute morgen Traum: Bearbeite einen großen (ca. 30-40 cm) Fisch, um ihn zum Essen vorzubereiten: Rupfe ihm Eingeweide heraus etc., Fisch lässt sich nicht ums Leben bringen, lebt – schon stundenlang seit dem Fangen/Kaufen, entgleitet mir, zuckt über den Teppich meines Zimmers, bei der Tür steht eine große Coca-Cola-Flasche, damit kann ich ihn endlich töten, ich zermatsche ihm den Kopf.

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)(

Er beschrieb mir, wie man die Kastanienbäume gleich den Obstbäumen gezüchtet und gepflanzt hatte, dass es verschiedene Sorten gab, die Bäume in Baumschulen veredelt wurden, wie man es bei Äpfeln und Birnen machte.

– Bei den alten Bäumen kannst du oft noch die Veredelungsstelle sehen, die wächst einfach mit, da zum Beispiel, und er zeigte auf einen der Stämme in der Nähe, der mindestens einen Meter im Durchmesser hatte, und an dem ich einen ringförmigen Wulst eineinhalb Meter über dem Boden erkannte. – Die bringen auch noch die schönen großen Früchte, aber das meiste, was hier rumliegt, stammt von den Wildlingen, die sich selber ausgesät haben. Oder die Unterlage schlägt aus, schau, wie die jungen Bäume im Kreis um den alten wachsen, es schneidet sie ja keiner mehr weg. Gut für uns, wir brauchen Brennholz. Dummerweise sterben sie meistens von oben her ab, die toten Äste sind ganz oben, und einen von der Größe (er deutete auf einen Stamm etwas seitlich vor uns), kannst du natürlich nicht einfach so umlegen, da wartest du besser, bis er von selber umfällt. Bei dem wird’s vielleicht nicht mehr lange dauern.

Der Baum, den er meinte, war fast vollständig abgestorben, ein paar vorzeitig herbstgelbe Blätter hingen hoch oben in der Krone, fast alles Holz war hellgrau, die Rinde abgeplatzt, und der Stamm, krumm und etwas verdreht, neigte sich an einem steilen Hangstück dem Gefälle zu.

– Wenn oben das Leben zu Ende ist, hat er auch unten keins mehr. Keine Wurzeln mehr, die ihn halten können. So wie der dasteht, kippt er irgendwann den Hang runter, vielleicht schon beim nächsten Sturm. Das war so einer, der sich selbst ausgesät hat, siehst du, der hat keine Terrasse, und drum steht er jetzt auch so schief.

Die Kastanie, auf die Josef zeigte, war mindestens fünfzehn Meter hoch, und ich stellte mir vor, wie sie hier im Wald umstürzt. Nach unten zu hätte sie genügend Platz, kein anderer Baum stand im Weg.

– Hier in meinem Revier fällt alle zwei, drei Jahre so einer um, damit heize ich dann zwei Monate. Den Rest muss ich mir mehr oder weniger zusammenklauben.

Ich hörte ihm zu, wie er die Menschen, die hier früher gelebt hatten, auferstehen ließ, erfuhr, was sie alles aus dem Holz der Kastanie gemacht hatten – Balken, Bretter, Möbel und natürlich Brennholz (von Josefs Handwerkskunst wusste ich zu der Zeit noch nichts) –, dass der Baum für sie die eigentliche Lebensgrundlage gewesen war, dass sie die geernteten Früchte über einem Schwelfeuer getrocknet hatten (– siehst du die kleine Ruine dort zwischen den Bäumen, das war mal ein sécadou, da haben sie ihre Ernte haltbar gemacht, eine ganze Woche hat das gedauert, und es war der Job der Jugend, aufs Feuer aufzupassen, damit es nicht ausgeht. Auch nachts. War gleich eine Art Heiratsmarkt), dass man die Kastanien zu Mehl mahlen und zu Mus verkochen konnte und die kleinen als Schweinefutter genommen hatte (– unten im Keller hatten sie meistens eine Ecke für die Sau, das war gleichzeitig das Familienklo, wenn's Wetter schlecht war), dass die getrockneten Früchte früher auch ein Handelsartikel gewesen waren, dass man die Blätter, die man im Sommer ausgeschnitten hatte, im Winter den Schafen verfüttert hatte, dass es die Maronen hier schon vor den Römern gegeben hatte (keine Ahnung, woher er das nahm), dass die Blüten einen wunderbaren bittersüßen Honig ergaben ... nach einer Stunde wusste ich alles, was es über Edelkastanien zu wissen gab.

– Aber das bessere Brennholz geben doch die Eschen, die stehen ja auch hier überall rum, sagte er und machte mich auf sie aufmerksam, ein besonders großes freistehendes Exemplar hob sich markant gegen den Himmel ab – da, schau mal, ist das nicht ein wahrer Weltenbaum?, und ich wunderte mich, wie er einen Begriff wie Weltenbaum in einem Atemzug mit Brennholz verbinden konnte. (Dreißig Jahre später, als ich im Foyer einer großen Münchner Versicherung vor dem bedeutendsten Werk des Bildhauers Josef d'Alessio stand, fiel mir dieses Gespräch wieder ein.)

– Brennholz ist wichtig. Wenn du mal im Winter herkommst, wirst du das schon noch sehen. Noch besser als die Eschen brennen die Eichen. Eichen, das ist was ganz anderes, die sind von anderem Schlag als diese Kastanien. Ich glaube auch nicht, dass man sie hier angepflanzt hat. Sie wachsen wild wie die Eschen, und meistens oberhalb der Kastanien, oder da, wo man keine Terrassen bauen konnte. Kennst du Hölderlin?

Ich schaute ihn groß an.

– Fesselte nur nicht mehr ans gesellige Leben das Herz mich, das von Liebe nicht lässt, wie gern würd' ich zum Eichbaum.60

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts) ↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)12. Juni 2016

(

Warum haben Josef und ich einander aus den Augen verloren? Ich erinnere mich nicht an konkrete Ereignisse, einen Verlust an Interesse oder gar ein Zerwürfnis zwischen uns, das zu einer Abkehr des einen vom andern geführt hätte. Vielleicht ist es einfach so gewesen, dass unsere gemeinsame Zeit zu Ende war, so wie im Leben immer wieder Gemeinsames zwischen einzelnen Menschen ein Ende findet. Man begleitet einander, teilt vieles miteinander, braucht den andern vielleicht auch – und dann ist diese Zeit vorüber, jeder geht neue Wege, mit neuen Begleitern.

Ich weiß nicht, welche Rolle ich in Josefs Erinnerungen gespielt habe, für mich war er zuletzt ein Lehrer und Freund geworden. Die Spuren, die eine Begegnung in den Beteiligten hinterlässt, sind selten auf beiden Seiten gleich tief, und da zwischen Josef und mir ein Altersunterschied von einer ganzen Generation lag, liegt die Ungleichheit der Spuren auf der Hand. Wer von uns aber den anderen schneller und gründlicher vergessen hat, ist nicht zu sagen.

*

Zuletzt hatte ich an Josef gedacht, als vor einiger Zeit im Radio von einem Armutsbericht der Bundesregierung die Rede war. Es war schon der vierte Bericht dieser Art. War ich beim ersten Mal noch überrascht gewesen, so habe ich mich inzwischen daran gewöhnt, dass unser sattes Land derartige Untersuchungen nötig hat. Immerhin schreibt man Berichte, so kann man behaupten, man tue etwas, nachdem man es (wissentlich und willentlich) so weit hat kommen lassen. Beim letzten Mal hatte ich nur mit halbem Ohr hingehört: arm, hieß es da, seien soundso viele Menschen im Land und ganz besonders betroffen seien kinderreiche Familien, Alleinerziehende und ein Wanderer.

Vielleicht eine halbe Sekunde mochte vergangen sein, bis ich meinen Hörfehler bemerkt und im Geiste korrigiert hatte, aber in diesem kurzen Augenblick war Josefs Bild vor mir aufgetaucht, wie er – arm, der er nach materiellen Maßstäben freilich war – mit aufgepackter Kraxe, in der Linken einen langen Stock, durch Aubracs Kastanienwälder stapft. Eine einsame, gebückte, beladene Gestalt, die im herbstlichen Wald dahinwandert und allmählich zwischen den Stämmen verschwindet. Dieses blitzartig in mir aufgetauchte Bild war der Anlass dafür, dass ich mich an die Zeit mit Josef erinnerte, und folglich auch für meine an dieser Stelle veröffentlichte Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich mich ohne diesen Impuls, der ja eigentlich nichts mit meinem Freund zu tun hatte, überhaupt wieder in dieser Intensität mit ihm beschäftigt hätte.

Was hat es mit diesem Bild des Wanderers im Wald auf sich?

Holz und Wald und Bäume hatten für Josef eine große Bedeutung, soviel ist schon deutlich geworden. Von seinem erlernten Beruf her wusste er sehr viel über den Wald und alles, was in ihm wuchs und lebte, und da er mir viel davon weitergab, kommt es, dass ich so gut wie alles, was ich über Holz und Bäume weiß, von Josef habe.

Gleich bei meinem ersten Aufenthalt in Aubrac erzählte er mir – mit einer winzigen Spur Schadenfreude in der Stimme –, wie Jean-Pierre zu Anfang versucht hatte, die Esskastanien zu Geld zu machen. Der Kastanienwald, muss man wissen, ist prägend für den Ort. Fünfunddreißig Hektar, die alle im Besitz von Jean-Pierre sind, umgeben Aubrac. Die Kastanien, meinte Jean-Pierre zu Anfang, müssten doch einen Wert haben, in München auf dem Viktualienmarkt verkauften die Maroniweiber eine Handvoll davon für zwei Mark! Das wüsste er von seinen Gästen.

Das war um das Jahr 1970 herum. Josef erzählte, wie Jean-Pierre die Kastanien von den jungen Leuten im Dorf aufsammeln ließ, ihnen vierzig Centimes fürs Kilo gab, und als er sie dann an die Kooperative verkaufte, noch fünfunddreißig dafür bekam. Bei zehn Tonnen kann man sich den Verlust ausrechnen.

– Wieso hat er sich nicht vorher nach dem Preis erkundigt, wollte ich wissen.

– Weil’s im Jahr zuvor noch fünfzig Centimes gab, und Jean-Pierre gemeint hat, das geht immer so weiter.

Als mir Josef diese Geschichte erzählte, saßen wir im Wald, wo wir uns zufällig über den Weg gelaufen waren, ich auf einem meiner ersten Erkundungsspaziergänge ums Dorf, er beim Sammeln von Brennholz. Es war Oktober, und um uns lagen Massen dieser braunglänzenden, köstlichen, wertlosen Früchte.

– Ich nehme sie als ein großartiges Geschenk, sagte Josef.

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)11. Juni 2016

Amélie Nothomb, Der Professor (Les Catilinaires, 1995)

Von sich selbst weiß man nichts.

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)6. Juni 2016

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)5. Juni 2016

(

Wie war Josef zu dieser Haltung gekommen? Ich glaube, er wäre als junger Mensch nie auf die Idee gekommen, ein Künstler sein oder werden zu wollen. Um ihn herum gab es nichts Künstlerisches. Nachdem ihn seine Mutter aufs Land geschickt hatte, lebte er unter Bauern und Handwerker, keiner redete von Kunst. Künstler hatte es in den alten Zeiten gegeben, von ihnen stammten die Figuren und Bilder in den Kirchen, aber in der Gegenwart des Jahres 1945 war alle Kunst am Ende.

Handwerk: das war etwas anderes, das würde es immer geben. Der goldene Boden. Dass es da einen Übergang zur Kunst geben könnte – nicht zum Kunsthandwerk, das ihm immer suspekt war – ist ihm erst sehr viel später aufgegangen. Sogar noch zu der Zeit, als wir uns kennenlernten, und da war er immerhin schon über fünfzig, hatte Josef eine Scheu vor dem Wort "Kunst", wenn man es in Bezug auf seine Werke gebrauchte. Ich glaube, er hängte zu der Zeit diesen Begriff noch so hoch, dass er gar nicht hinreichen konnte. Die ersten Schritte waren indes längst gemacht, vielleicht, ohne, dass er es wahrhaben wollte. Ich erinnere mich an ein Gespräch über die unzähligen kleinen von ihm gestalteten Holzgegenstände, die im Château herumstanden, Lampenfüße aus glänzend poliertem Kastanienholz etwa. Das war noch ganz zu Anfang unserer Bekanntschaft. Es war ein sinnliches Vergnügen, diese Dinge in die Hand zu nehmen, die Finger in die Rundungen und Vertiefungen gleiten zu lassen, ich hatte den Eindruck, nicht ich würde das Holz, sondern es würde mich streicheln.

– Das ist wunderschön, sagte ich, – das sind keine Lampen mehr, das sind Skulpturen.

– Vielleicht. Ich seh‘ mich als Handwerker, sagte Josef. – Noch.

– Noch? Das heißt, du willst da nicht stehenbleiben?

– Könnte man so sagen. Aber was wird, weiß ich auch nicht.

– Kunst?

– Wann ist etwas Kunst? Ich kann mich nicht von der Vorstellung lösen, dass meine Dinge etwas nützen sollen, weißt du? Sie sollten irgendeinen Zweck haben.

Er klang unschlüssig.

– Kunst hat keinen Zweck, sagte ich.

– Aber einen Sinn.

Ja, einen Sinn. Den hat die Kunst. Was aber ist der Sinn der Kunst? Die Frage führt aufs Glatteis, verführt dazu, etwas an der falschen Stelle zu suchen. Der Sinn der Kunst liegt ja in ihr, nicht irgendwo dahinter. Besser wäre es, man fragte nach ihrem Wesen als nach ihrem Sinn. Der abgründige Huysmans nennt sie, neben dem Gebet, die einzig reine Ejakulation der Seele!58 Nun ja. Sich um den Begriff der Kunst zu bemühen, war, so kommt es mir heute vor, ein altes Thema für Josef, er muss es lange in seinem Innern bewegt haben, wenn er auch nicht darüber reden wollte.

Ob er, wenn er mit seinen Gegenständen einen bestimmten Zweck verbinde, das, was er da schaffe, irgendwie einenge, fragte er mich. Die Idee, die er ins Holz hinein- oder besser: aus ihm herausarbeite, damit gewissermaßen an ihrer Befreiung hindere? Es war eine rhetorische Frage, ich hätte sie ihm nicht beantworten können, aber sie zeigte, dass er das Künstlerische als etwas Lebendiges ansah, das er auch in seinen Werken ahnte.

Ich sehe mich als Handwerker, hatte er gesagt und gleichzeitig angedeutet, dass er weitergehen wollte. Er stand zu dieser Zeit wohl gerade auf der Schwelle zwischen dem, was viele können und dem, was nur einer kann. Das mit der Nützlichkeit, die seine Produkte nicht verlieren sollten, war die letzte Fessel des Handwerks. Es ist wahr, in seinem Haus gab es zu jener Zeit praktisch keinen von ihm erschaffenen Gegenstand, der nicht zu irgendetwas nütze gewesen wäre, aber wenn ich an seine Möbel und vor allem sein Bett denke (vom Sarg ganz zu schweigen), dann war die Kunst doch gar nicht zu übersehen: so viel Schönes, Ureigenes war darin – also wenn man so will: so viel Überflüssiges, Unnützes.

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)4. Juni 2016

3. Juni 2016

Ich hab mir eins gegrinst, haha, dachte ich, der hat bestimmt mit seinen Kollegen gewettet, dass er sich das traut, ins offene Mikrofon hinein das Wort so blöd auszusprechen. Gibt vielleicht einen Euro von den anderen in die Kaffeekasse oder so.

Einige Zeit später hat ein anderer Sprecher, wieder später dann eine Sprecherin denselben Nonsens produziert, und schließlich wurden es immer mehr, die Dschurnalist oder Dschurnalismus sagten, wie eine Seuche griff das um sich. Die Kasse, dachte ich, muss ja bald überquellen.

Bis mir der Verdacht kam: die meinen das ernst. Also: die wissen es nicht anders und glauben tatsächlich, das gehört sich so.

Inzwischen erwarte ich es kaum noch anders. Heute zum Beispiel, 19 Uhr 15, das "Medienquartett": lauter Fachleute, und mit einer (weiblichen) Ausnahme, haben alle ihre Marotte geradezu aggressiv in Szene gesetzt: Tschurnalismus, Tschurnalist, tschurnalistisch ...

Ich habe mich an den Schmarrn gewöhnt. Wenn mal ein Sprecher, eine Sprecherin, Journalist oder Journalismus ausnahmsweise

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)2. Juni 2016

Wir brechen in den Kosmos auf, wir sind auf alles vorbereitet, das heißt, auf die Einsamkeit, auf den Kampf, auf Martyrium und Tod. Aus Bescheidenheit sprechen wir es nicht laut aus, aber wir denken uns manchmal, dass wir großartig sind. Indessen, indessen ist das nicht alles, und unsere Bereitschaft erweist sich als Theater. Wir wollen gar nicht den Kosmos erobern, wir wollen nur die Erde bis an seine Grenzen erweitern. Die einen Planeten haben voll Wüste zu sein, wie die Sahara, die anderen eisig wie der Pol oder tropisch wie der brasilianische Urwald. Wir sind humanitär und edel, wir wollen die anderen Rassen nicht unterwerfen, wir wollen ihnen nur unsere Werte übermitteln und, als Gegengabe, ihrer aller Erbe annehmen. Wir halten uns für die Ritter vom heiligen Kontakt. Das ist die zweite Lüge. Menschen suchen wir, niemanden sonst. Wir brauchen keine anderen Welten. Wir brauchen Spiegel. Mit anderen Welten wissen wir nichts anzufangen. Es genügt unsere eine, und schon ersticken wir an ihr. Wir wollen das eigene idealisierte Bild finden; diese Globen, diese Zivilisationen haben vollkommener zu sein als die unsere, in anderen wiederum hoffen wir das Abbild unserer primitiven Vergangenheit zu finden. Indessen ist auf der anderen Seite etwas, was wir nicht akzeptieren, wogegen wir uns wehren, und schließlich haben wir von der Erde nicht nur das pure Destillat aus lauter Tugenden mitgebracht, das heroische Standbild des Menschen! Wir sind so hierhergeflogen, wie wir wirklich sind, und wenn die andere Seite uns diese Wahrheit zeigt, diesen Teil von ihr, den wir verschweigen, – dann können wir das nicht hinnehmen!57Wird es deutlich, warum ich diese Passage zitiere? Man braucht statt "Menschen" oder "Erde" nur "westliche Zivilisation" einzusetzen. Sie ist es, die wir bis an die Grenzen des Globus erweitern wollen. Wir wollen nichts als Spiegel überall.

Das Zitat stammt aus der deutschen dtv-Ausgabe von 2003, S. 84 f.

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)1. Juni 2016

Hermann Hesse, Narziß und Goldmund (1930)

Vor dem von Doppelsäulchen getragenen Rundbogen des Klostereinganges von Mariabronn, dicht am Wege, stand ein Kastanienbaum, ein vereinzelter Sohn des Südens, von einem Rompilger vor Zeiten mitgebracht, eine Edelkastanie mit starkem Stamm; zärtlich hing ihre runde Krone über den Weg, atmete breitbrüstig im Winde, ließ im Frühling, wenn alles ringsum schon grün war und selbst die Klosternussbäume schon ihr rötliches Junglaub trugen, noch lange auf ihre Blätter warten, trieb dann um die Zeit der kürzesten Nächte aus den Blattbüscheln die matten, weißgrünen Strahlen ihrer fremdartigen Blüten empor, die so mahnend und beklemmend herbkräftig rochen, und ließ im Oktober, wenn Obst und Wein schon geerntet war, aus der gilbenden Krone im Herbstwind die stacheligen Früchte fallen, die nicht in jedem Jahr reif wurden, um welche die Klosterbuben sich balgten und die der aus dem Welschland stammende Subprior Gregor in seiner Stube im Kaminfeuer briet.

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)31. Mai 2016

(

Josefs Bild von seinen ihn umkreisenden Frauen beeindruckte mich damals sehr. Es war originell, phantasievoll und poetisch, ich sah seinen künstlerischen Sinn für die Erscheinungen der Welt und besonders für die Beziehungen zwischen den Menschen. Dieses Gespräch fand, wenn ich mich recht erinnere, während einem meiner letzten Aufenthalte in Aubrac statt, irgendwann gegen Ende der Achtzigerjahre. Wir waren uns im Lauf der Zeit nahegekommen, er hatte viele seiner Gedanken mit mir geteilt. Wiederholt hatte er mir seine Überlegungen zu Handwerk und Kunst offengelegt und seinen ganz persönlichen Weg von dem einen zum andern geschildert. Ihm war außerordentlich wichtig, dass er sich zuerst als Handwerker gesehen hat, der sich erst im Lauf der Jahre und Erfahrungen zum Künstler gebildet hat. Die Hand, sagte er einmal, sei das, was die Gedanken erst ermögliche.

In diesem Zusammenhang gibt es eine Idee von ihm, die ich unbedingt erzählen möchte. Sie betrifft eine der interessantesten und rätselhaftesten Epochen der europäischen Kunst- und Architekturgeschichte, den Übergang zwischen Romanik und Gotik im Hochmittelalter. Es gibt kaum größere Gegensätze als zwischen der Schwere und dem Festungsartigen der Romanik und dem ins immer Lichtere Himmelwärtsstreben der Gotik, und doch liegt nur eine sehr kurze Zeitspanne zwischen diesen beiden Stilen, die ja nicht nur die Architektur, sondern das ganze Leben, alle Diesseits- und Jenseitsgefühle dieser Epoche betreffen. Wir sprechen vom elften und zwölften Jahrhundert.

Josef und ich waren auf Einkaufstour gewesen, ausnahmsweise gemeinsam, sonst war er lieber allein unterwegs, es hatte sich aber gerade so ergeben, dass wir miteinander in meinem Auto nach Lamalou gefahren sind, auf den Wochenmarkt, die großen Hypermärkte gab’s zu der Zeit noch nicht in der Gegend. Beim Zurückfahren machte er mich auf eine kleine romanische Kirche aufmerksam, die neben dem Friedhof auf einer Anhöhe stand. Ich will dir was zeigen, sagte er. Ich bog in den Parkplatz ein, der neben der Straße lag, und wir gingen die paar Schritte den Hügel zu der Kirche hinauf. Sie machte auf mich einen wehrhaften, kompakten Eindruck, viele romanische Kirchen sind so gebaut, dass man meinen könnte, das ist eigentlich eine kleine Burg. Dann ging er zu den Portalen und lenkte meinen Blick auf die Rundbögen. Bei praktisch allen zeigte sich in der Mitte ein kleiner Spitz. Besonders gut konnte man das auf der Westseite erkennen, da wurden die sich übereinander aufbauenden Archivolten von innen nach außen immer ein kleines bisschen spitzer. Schau, sagte Josef, der innerste Bogen ist vollkommen halbrund, rein romanisch, und wenn du jetzt den äußersten anschaust, ist das schon fast ein frühgotischer Spitzbogen. Und eigentlich ist die Sache ja logisch: je spitzer desto belastbarer ist die Konstruktion, darum waren die romanischen Kirchen auch alle in der Höhe begrenzt und brauchten so dicke Mauern und Pfeiler, um überhaupt das Gewölbe tragen zu können. Später, in der Gotik, hat sich das alles verändert, ausgehend von der Gewölbekonstruktion, wo man die Rippen auf einmal tragend bauen konnte, das war eigentlich der entscheidende Fortschritt. Da ist man draufgekommen, dass spitze Bögen das Gewicht viel besser auf die Seiten ableiten, und man konnte alles viel höher, feiner, filigraner bauen. Und jetzt schau dir dieses Portal mal ganz genau an. Lass es sozusagen vor deinem inneren Auge wachsen, so als ob du selber gerade diese Bögen bauen würdest. Von innen nach außen. Mir geht es dabei so, als ob diese kleine Spitze da in der Mitte von Bogen zu Bogen wie von selber entstehen würde, siehst du? Und da kam mir die Idee, dass sich die Spitzbögen zu Beginn der Gotik vielleicht wie von ganz allein in die Hände der Maurer gelegt haben. Also nicht die planenden Baumeister, sondern die Handwerker, diejenigen, die die Steine in die Hand genommen und sie aufeinandergesetzt haben, waren die ersten, die spitz zulaufende Bögen gebaut haben. Sie haben diese Spitzen an dem Portal damals vielleicht als Fehler angesehen, möglich, dass sie sogar verzweifelt versucht haben, das Portal richtig rund zu kriegen, es ist ihnen aber immer ein kleines bisschen ins Spitze ausgewichen. Man hat‘s dann gelassen, das hier war vielleicht keine bedeutende Kirche, oder sie haben keine Geduld oder keine Zeit oder kein Geld gehabt um das exakt so zu machen, wie man das schon tausend Jahre lang gemacht hat. Dann lässt man‘s halt so, weißt du, es ist dann halt so auch recht.

Das, was Stifter so vehement brandmarkt, die Nicht-Vollkommenheit, wäre also nach Josef an der Wiege der europäischen Gotik gestanden. Aus dem Handwerk, aus dem Tun heraus, meinte Josef, sei der Gedanke, die Idee herausgewachsen.

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)30. Mai 2016

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)29. Mai 2016

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)J. D. Salinger, Der Fänger im Roggen (The Catcher in the Rye, 1951)

Wenn ihr das wirklich hören wollt, dann wollt ihr wahrscheinlich als Erstes wissen, wo ich geboren bin und wie meine miese Kindheit war und was meine Eltern getan haben und so, bevor sie mich kriegten, und den ganzen David-Copperfield-Mist, aber eigentlich ist mir gar nicht danach, wenn ihr’s genau wissen wollt.

Und weil dieser Satz wirklich zu schön ist, hier das englische Original:

If you really want to hear about it, the first thing you’ll probably want to know is where I was born, and what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and all before they had me, and all that David Copperfield kind of crap, but I don’t feel like going into it, if you want to know the truth.

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)28. Mai 2016

Dies ist der Titel eines Buches aus dem Jahre 1587. Ein gewisser Johannes Feinaug hat die im selben Jahr erschienene Historia Von D. Johannes Fausten in Reime gesetzt und unter diesem ellenlangen Titel in Tübingen veröffentlicht. Das Werk ist bei Literaturhistorikern und Antiquaren unter dem Namen "Der Tübinger Reim-Faust" bekannt, und man nennt einen derart üppigen Titel einen Barocktitel.

In der letzten Zeit gab es hin und wieder Romanveröffentlichungen, die in ihrer Titelgebung einen ähnlichen Ehrgeiz aufweisen. Zwei von ihnen haben den Weg zu mir gefunden:

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand (Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, Schweden 2009) von Jonas Jonasson

und

Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch depressiven Teenager im Sommer 1969 (Berlin 2015) von Frank Witzel.

Der "Hundertjährige" erreichte im Jahr 2012 die Spitzenposition in der Spiegel-Bestsellerliste, der "manisch-depressive Teenager" erhielt 2015 den Deutschen Buchpreis.

Beide Bücher wurden von der Kritik himmelhoch gelobt, deshalb habe ich sie mir gekauft. Den Roman von Jonasson habe ich nach ca. dreißig Seiten (von 430) auf die Seite gelegt, weil ich von der witzischen Sprache angeödet war und mich gelangweilt habe. Beim Buch von Frank Witzel bin ich jetzt auf Seite 134 angekommen (von 800) und suche vor mir selber ständig nach Ausreden um nicht weiterlesen zu müssen. Allerdings schreibt Witzel in einer anderen Liga als Jonasson, somit mag der Buchpreis schon seine Berechtigung haben.

Da es kein guter Stil ist, Bücher zu rezensieren, die man nur ansatzweise gelesen hat, folgen an dieser Stelle keine weiteren Kommentare.

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts) ↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)23. Mai 2016

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)22. Mai 2016

deshalb wenig Geschriebenes.

Die letzten beiden Tage mit einem ebenso fantastischen wie grausamen Roman von Henning Mankell verbracht: Die falsche Fährte (Villospår, 1996). Warum zieht uns das Grauen so an?

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)20. Mai 2016

Wenn mir nicht immer alles davonschwimmen wollte, sobald ich Papier und Schreiber zur Hand nehme! Die ganze Nacht im Taxi so klare Gedanken – auch gestern schon – und sobald ich mich daran machen will, sie aufzuschreiben: wie weggeblasen!(Zur Erläuterung: ich habe zu jener Zeit in München nachts als Taxifahrer gearbeitet.)

Ich werde ab und zu Fundstücke aus den alten Zeiten hier vorstellen.

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)17. Mai 2016

Orhan Pamuk, Das Museum der Unschuld (Masumiyet Müzesi, 2008)

Es war der glücklichste Augenblick meines Lebens, und ich wusste es nicht einmal.

[Eines der schönsten Bücher, die ich kenne]

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)15. Mai 2016

Ich gerate – wieder einmal so nebenbei, ich kann's nicht lassen – in eine Radiosendung. Dieses Mal ist es der "Sonntagsspaziergang". Die Sendung dreht sich um Schriftsteller auf Helgoland, und das Zitat, der Titel des Beitrags, stammt von Friedrich Hebbel, der ergänzte: " – auf Helgoland."

Da ich zur Zeit darüber nachdenke, warum ich mit meinem Schreiben so wenig erreiche, spitze ich immer die Ohren, wenn mir etwas begegnet, das auch nur entfernt mit dem Schreiben zu tun haben könnte – also so gut wie jedes Thema. Ich war nie auf Helgoland, glaube auch nicht, dass ein Besuch in meinem immer kürzer werdenen Leben noch dringend nötig sein wird, aber: als ich etwa in meinen zwanziger Jahren war (schon etwas aus der Bahn geraten) und mir Gedanken über eine berufliche Zukunft machte, stellte sich mir ein Traumberufsbild vor das innere Auge: Leuchtturmwärter auf Helgoland. Es war natürlich mehr ein Bild als ein konkreter Berufswunsch, zumal ich als Münchner zu jener Zeit keinerlei Verbindungen in den deutschen Norden hatte. Das Bild aber trage ich noch in mir: ein Raum um mich, den mir keiner streitig macht, wo ich mich mit keinem anlegen muss, wo ich ganz für mich sein kann – wo mich niemand sucht. (

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)Zwar habe ich einen unbürgerlichen Lebenslauf vorzuweisen, so weit, so gut, aber er macht mich in der Rückschau nicht zufrieden. Oder nur teilweise, denn über gewisse Abschnitte gibt es wenig zu klagen. Und doch ...

Am unbefriedigendsten ist mir die Entwicklung meines Schreibens. Es entstand aus einer therapeutischen Situation nach traumatischen Zeiten vor etwa fünfzehn Jahren. Schreib das mal auf, sagte die Therapeutin, ich tat es, und das Schreiben erfüllte seinen Zweck. Ungefähr ein Jahr später nahm ich das Geschriebene wieder zur Hand und fasste den Plan, daraus etwas "Richtiges" zu machen, also den therapeutischen Text in einen literarischen zu verändern. Damit kam ein Prozess in Gang, dem aber allem Anschein nach die erwähnte Radikalität gefehlt hat und immer noch fehlt.

Woraus schließe ich das? Zwar habe ich eine ganze Reihe von Texten verfasst: zwei Romane, zwei längere Erzählungen (eine zusätzlich in einer Theaterversion), eine Kurzgeschichte usw., aber: nichts ist veröffentlicht. Das ist der Punkt, der mich unzufrieden macht, denn Schreiben heißt ja Veröffentlichen, wenn ich es nicht – wie mein ganzes Leben zuvor – bei Briefen und Tagebüchern belassen will. Wenn Schreiben gleich Leben ist (wie die meisten Schriftsteller bekennen) heißt das, dass auch meinem Leben etwas fehlt.

Was heißt es heute, radikal zu leben? Ich bin auf den attraktiven Blog des anthroposophischen Kulturwissenschaftlers Robin Schmidt gestoßen. Eines seiner

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)14. Mai 2016

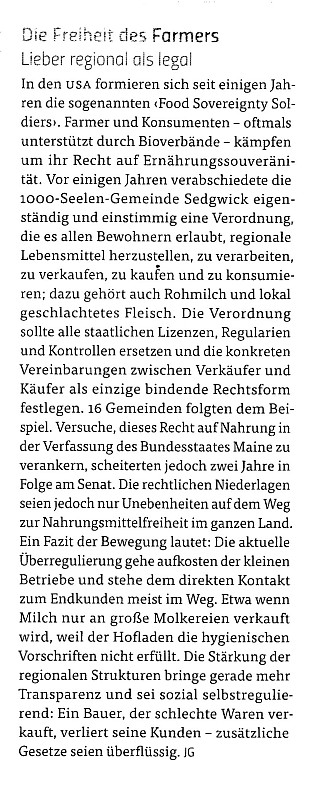

(rechts: eine amerikanische Unabhängigkeitserklärung)

Wie diese Bauern wohl über TTIP denken?

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)7. Mai 2016

Also, nichts gegen den Freitag (und seine Leser), aber in so einem Forum steht dann ja schon alles, was man selber irgendwie zum Ausdruck bringen wollte, einschließlich dessen Gegenteil. Und auch unter den Intellektuellen herrscht gelegentlich ein Ton, wie man ihn sonst in den Proll-Foren findet. Dann lieber nicht.

Nur kurz noch: es wundert mich, wie nahe sogenannte linke Intellektuelle (als solcher gilt Streeck) mit ihren Aussagen den Positionen von AfD oder Pegida kommen können: Wie Streeck beispielsweise über "die Medien" herzieht, ist vom Vorwurf der Lügenpresse nicht mehr weit entfernt: Hinter "Regierung, Opposition, Verbänden und Medien" sieht er "ein politisches System von opaker Geschlossenheit, zusammengehalten durch eine Unzahl von Sprech-, Denk- und Frageverboten ...".

Was ich mich frage, ist, in was für einer Welt der Mensch lebt.

Wer mehr darüber lesen möchte, schaue bitte in das Freitag-Forum.

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)05. Mai 2016

Meistens. Es geht auch anders.

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)30. April 2016

(

– Nein, überhaupt nicht, sagte er, wieso denn? Dann schaute er sich einen Moment um und starrte irritiert auf eine Stelle an der Wand neben dem Fenster, zwei Schritte von seinem Sitzplatz, immer noch die Jacke in der Hand. – Du hast einen Moment Zeit, oder?, und er legte die Jacke auf seinen Stuhl, ging rasch wieder nach unten, ich hörte ihn kramen, gleich darauf kam er mit einem kleinen Werkzeugkoffer und einem metallenen Garderobenhaken zurück. – Hab’s gleich.

Hitliste, meinte er, sei vielleicht nicht das richtige Wort, eher müsste man von einem Fächer sprechen, das würde die Verschiedenheit, die er sich dabei vorstelle, besser ausdrücken. – Wir haben halt gern die Auswahl, oder?

Er holte eine Bohrmaschine aus dem Koffer und setzte einen Mauerbohrer ein. Dann hielt er den Haken, der in der Grundplatte zwei Schraublöcher hatte, an die Wand, rückte ihn ein Stück zur Seite und wieder zurück, zog aus der Brusttasche einen Bleistift und malte durch die Löcher zwei Markierungen an die Wand.

– Oder noch besser: Kreise, das ist anschaulicher. Er hielt inne, schaute mich an und sagte: – Weißt du, ich hatte immer so eine Vorstellung von Ringen oder Kreisen um mich herum, aus Frauen, die mich interessieren. Oder besser: interessiert haben. Früher, da war das so. Ganz außen, da waren alle Frauen aus meinem Bekanntenkreis, die ich mir als Partnerin vorstellen konnte. Bestimmt ein Dutzend oder mehr. Je ernsthafter ich mit ihnen zu tun hatte, desto weiter rückten sie nach innen vor, da wurden die Kreise immer kleiner, und es passten auch entsprechend weniger drauf. Ganz innen gab‘s den kleinsten Kreis. Das waren die, auf die ich ganz gierig war. Nie mehr als zwei oder allerhöchstens drei zur selben Zeit. Mehr haben da nicht Platz.

Das ganze System habe natürlich nur so lange Bestand, meinte er, wie es keine Allerliebste gäbe. Die wäre dann sozusagen der Mittelpunkt und alle Kreise drum herum würden hinfällig. – Frauen, glaube ich, würden es nie so machen. Die planen das besser. Gezielter. Der oder keiner! Und wenn du Glück hast, trifft’s dich.

Oder Pech. Aber das sagte er nicht, das denke ich mir heute, und ob Glück oder Pech stellt sich sowieso erst viel später heraus. Er setzte den Bohrer an, bohrte geräuschvoll zwei Löcher in die Wand, holte aus dem Koffer die Dübel und drückte sie hinein. Dann nahm er zwei Schrauben aus dem Werkzeugkoffer, blanke, perfekt passende Linsenkopfschrauben, und befestigte damit den Haken an der Wand.

– So! Er räumte das Werkzeug weg, holte ein Kehrblech und einen Handbesen und fegte den Bohrstaub zusammen. – Ich weiß nicht, ob du mich verstehst: Listen, Kreise und so, das klingt so schematisch. Ich meine aber etwas wirklich Bewegliches, Veränderliches. Etwas Lebendiges.

– Und wie geht dieses Vorrücken von einem Kreis in den nächsten? Wodurch wird das ausgelöst?, fragte ich.

Er legte das Kehrblech wieder an seinen Platz. – Ich glaube, das hängt mit dem Echo zusammen, das du kriegst. Wenn da ein Interesse von ihrer Seite ist, und du merkst das, dann ist das ein Schritt aufs Zentrum zu. Logisch, oder?

Er griff nach seiner Jacke und wollte sie an den Haken hängen, da verriet ein leises Grunzen, dass noch etwas nicht gut war. Er drehte den Jackenkragen so, dass ich die Innenseite sehen konnte, wo ein Aufhänger sein sollte. – Gleich, ja? Er ging an ein Regal und zog ein hölzernes Kästchen hervor, auch das ganz klar sein eigenes Werk wie alles im Haus. Er nahm Nadel, Faden, Schere und ein Band heraus, von dem er ein kleines Stück abschnitt, und nähte der Jacke einen Aufhänger an.

– Jetzt aber, sagte er, nahm sein Glas und prostete mir zu. Seit wir das Haus betreten hatten, war noch keine Viertelstunde vergangen, und in dieser Zeit war es ihm gelungen, konzentriert ein quasi meditatives Bild männlicher Strategien der Partnersuche zu entwerfen, während er gleichzeitig und wie beiläufig vor sich hin werkte. Oder war es umgekehrt: arbeitete er konzentriert und redete irgendetwas nebenher? Aber dazu war dieses Bild mit den Kreisen viel zu stark durchgeformt. Überhaupt ein interessantes Modell: kein freimütiges Drauflosgehen, sondern ein Aufrücken von Kreis zu Kreis ins Zentrum, das immer wieder eine Chance zur Wandlung bot, wie bei einem Spiel mit Figuren, die von Zeit zu Zeit neu aufgestellt werden, je nach Bedarf. Das scheint mir eine sehr flexible Strategie zu sein, die Figuren sind beweglich, und, ganz wichtig: der Wille bekommt seine Chance. Wenn der Wille dazukommt, wird das Lieben leicht.

Grundsätzlich bin ich gegenüber Menschen, die mehrere Dinge gleichzeitig tun, misstrauisch, meistens wird nichts davon was Rechtes. Aber zu Josef hat es irgendwie gepasst: er ist äußerst achtsam vorgegangen, vollkommen konzentriert, beim Arbeiten wie beim Denken, und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, er weiß genau, was er tut und sagt.

– Wie war das denn mit deiner Frau?, fragte ich ihn, – oder mit Anne? Waren sie eine Zeit lang auf den Kreisen unterwegs, bevor sie ins Zentrum vorgerückt sind?

– Bei Bettina war das so. Ich war on the road und hatte massenhaft Frauen kennengelernt, da hätte mir schon die eine oder andere gefallen. Als wir uns kennengelernt haben, sind noch so ein, zwei Wochen vergangen, dann hat sie zugegriffen. Aber bei Anne war’s ganz anders. Ab dem Moment, wo ich sie gesehen hab, gab’s nichts andres mehr.

Wenn man immer wüsste, wie die Geschichten ausgehen.

– Hinterher dann, nach Anne, hab ich gedacht, dass ich, wenn mich einer fragt: wie geht’s? nie mehr im Leben antworten würde: gut. Nicht mal aus reiner Höflichkeit. Aber ist alles vorbei, Gottseidank.

– Alles vorbei? Auch die Frauen?

– Ich sag doch: ich bin glücklich und zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich noch mal eine Frau haben will, ich will mich nicht in Sehnsüchte verlieren. Schau mich an: ich bin jetzt über fünfzig und will realistisch bleiben. Ehrlich gesagt: seit ich mit dem Träumen Schluss gemacht hab, hab ich meine Freiheit zurück.

29. April 2016

(

Ich habe viel unter Josefs Anleitung gelernt. Aufmerksamkeit und konzentriertes Arbeiten: darin war er ein Meister. Dazu hatte er einen klaren und sicheren Begriff von Qualität, dieser schwer beschreibbaren Eigenschaft der Dinge. Der von Menschen gemachten Dinge, meine ich, denn in der Natur von Qualität im Sinne von mehr oder weniger gut zu sprechen, ist unsinnig. Nur die Menschen vollbringen Gutes oder Schlechtes.

Josef war es, der mich zuerst auf das Buch von Robert M. Pirsig, Zen und die Kunst ein Motorrad zu warten, aufmerksam gemacht hat, das sich auf höchst originelle Art mit der Qualitätsfrage auseinandersetzt und aus dem der kuriose Satz stammt: Die Montage japanischer Fahrräder erfordert großen Seelenfrieden. Josef ließ ihn gelegentlich fallen, ironisch, wenn er sich selber oder andere bei zu großem Eifer ertappte. Der Erzähler in diesem Roman arbeitet als Verfasser technischer Gebrauchsanweisungen und zitiert vor Freunden eine japanische Anleitung zum Zusammenbau von Fahrrädern, die mit eben diesen Worten beginnt. Sicher ist der Text ungeschickt aus dem Japanischen übersetzt worden, und der Erzähler erntet Gelächter bei seinen Zuhörern. Nur einer der Freunde bleibt ernst und sagt: Das ist eine gute Anleitung. Josef teilte dieses Urteil uneingeschränkt: –Eigentlich, sagte er, kann man die perfekte Arbeitshaltung nicht besser beschreiben.

Ich habe schon von Josefs Beziehung zu Frauen gesprochen. Zu diesem Thema hat er manchmal originelle, auch skurrile Dinge geäußert. Einmal, nachdem ich ihm einen ganzen Tag beim Ausbau der Dépendance geholfen hatte, kamen wir auf dieses Thema, als ich gesagt hatte: – Du lebst allein, und es war eher als Feststellung denn als Frage gemeint.

– Ich leb allein, und ich leb gern allein, antwortete er, – wenn du mal durch den ganzen Schrecken durch bist, dann kriegst du einen Blick für die neuen Freiheiten, die sich vor dir auftun. Ich hab doch das schönste Leben, das ich mir vorstellen kann.

– Fehlt dir nichts?

Da zögerte er. – Ich bin ein glücklicher und zufriedener Mensch, sagte er, – und dafür nehm ich in Kauf, dass ab und zu was fehlt. Ich verlange kein Paradies.

– Was ist mit den Frauen?

Ich lebte damals auch allein, und mir fehlte durchaus etwas.

– Aubrac ist voller Frauen, jeden Sommer.

– Auch mal was Ernstes?

– Ständig. Drunter tu ich’s nicht.

Ich musste überrascht geschaut haben, denn gleich fügte er hinzu, mit seinem immer gegenwärtigen Lächeln, das ich schon lange nicht mehr als Spott sah:

– Nimm‘s nicht wörtlich. In den sechs Jahren, die ich hier bin, gab’s genau eine Romanze. Außer Anne.

– Ich dachte immer, Frauen himmeln so Typen wie dich an: unabhängig, stark, ein interessantes Leben abseits der bürgerlichen Pfade und so.

– Jaja. Aber wenn’s zur Sache geht, werden sie komisch. Sobald sie merken, dass du mehr als Fußball und Autos im Kopf hast, gehen sie nicht mehr mit dir ins Bett. Dann wollen sie nur noch reden.

Inzwischen waren wir fertig mit unserer Arbeit und räumten die Sachen zusammen. – Trinkst du noch ein Glas Wein mit mir?

Klar. Wir gingen ins Haus, Josef nahm zwei Gläser aus dem Schrank, füllte sie aus dem cubi, den er sich beim Winzer mit vin de table füllen ließ (bei besseren Gelegenheiten hatte er immer einen Saint-Chinian zur Hand), und drückte mir eines in die Hand. Dann stiegen wir die Bibliothekstreppe hinauf zu dem ovalen Tisch, auf dem ein Stapel Blätter lag. Er stellte sein Glas ab, zog die Jacke aus und hielt sie, ganz in Gedanken, unschlüssig in der Hand. – Frauen sind bereit, wenn‘s sein muss, lange auf den Richtigen zu warten, nahm er das Thema wieder auf, – Männer führen eher eine Art Hitliste, und wenn sie die erste nicht kriegen, dann nehmen sie halt die zweite oder die dritte. Das wird dann auch gut, und dagegen ist ja nichts zu sagen.

– Spatz in der Hand – Taube auf dem Dach?, fragte ich.

25. April 2016

24. April 2016

Am heutigen Sonntag war das Ergebnis leider (wieder einmal) ernüchternd:

Die Lesung bemühte einen der anspruchsvollsten Texte des Neuen Testaments, die Offenbarung des Johannes: … Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen … Seht, ich mache alles neu …

Das war als vorweggenommene – sehr vereinfachte – Antwort auf Mühsal und Trauer im menschlichen Leben gedacht, von denen in der (kurzen) Predigt die Rede war: Ihm (Gott) seien wir nicht egal, Er wolle das Leben, Er schenke Zukunft … Symbole brauche es dazu: die Kirchen, die zur Sprache bringen, dass Gott mitten unter uns sei …

Er wird’s schon richten, heißt das, wir müssen uns nur unter dem Dach der Kirche versammeln und alle Verantwortung an der Kirchentür abgeben. Dieselben beziehungslosen Sprüche wie vor fünfzig oder sechzig Jahren, und der salbadernde Ton ist ebenfalls genau derselbe. Offenbar ist es immer noch so leicht wie damals, mit salbungsvollen, aber billigen Worten die Gemeinde der Schafe um sich zu scharen.

Wie aus der Zeit gefallen.

O Herr, schmeiß Hirn herab!

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)22. April 2016

Die Freundin/Partnerin/Lebensgefährtin ist nicht mehr Freundin/Partnerin/Lebensgefährtin, aber das IKEA-Gefühl ist noch sehr lebendig. Man könnte sagen: Beziehungen manifestieren sich (unter anderem) in gemeinsamen IKEA-Besuchen – erst wenn diese stattgefunden haben, ist die Freundschaft/Beziehung/Ehe besiegelt.

Nie mehr einen gemeinsamen IKEA-Besuch zu erleben – auch das ist ein Zeichen des endgültigen Altseins.

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)18. April 2016

Henry David Thoreau, Walden oder Leben in den Wäldern (Walden: or, Life in the Woods, 1854)

Als ich die folgenden Seiten, oder jedenfalls den größten Teil davon schrieb, wohnte ich eine Meile weit von meinem nächsten Nachbar entfernt, in einem Haus, das ich mir selbst am Ufer des Waldenteiches in Concord, Massachusetts, gebaut hatte, allein im Walde und verdiente meinen Lebensunterhalt einzig mit meiner Hände Arbeit.

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)16. April 2016

Ausschnitt aus den letzten Versen:

...

wieder sah ich ihn kreisen

den Milan über

dem sonnenwarmen Hügel

und als sein Schatten

wie ein dunkler Schlag durch die

Felswand huschte da

erhöhte die Eidechse

ihren Pulsschlag nicht

blieb still liegen während ich

mich duckte einen

Augenblick lang meinte ich

im hellschrillen Schrei

des Raubvogels ein wildes

Lachen zu hören

was hätte ich diesem Schrei

entgegnen können

diesem gellenden Lachen

dem geschmeidigen

kurzen Rauschen in der Luft

wie angewurzelt

stand ich da unbeholfen

schwerfällig und mit

dumpfem Blick meine schweren

Schuhe betrachtend

...

Franz Dodel 53

53 www.franzdodel.ch

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)Der Asylantrag unseres Mitbewohners ist nach unendlichen bürokratischen Hürden und mit großem Engagement seitens vieler Helfer inzwischen positiv beschieden. Extrem belastend ist aber nach wie vor – insbesondere für den Jungen – die Trennung von der Mutter und den Geschwistern (bzw. der Ehefrau und den beiden anderen Kindern). Als anerkannter Flüchtling hat A. Anspruch auf Familiennachzug. Dazu muss die Familie in der deutschen Botschaft in Beirut einen entsprechenden Antrag stellen. Hierfür wiederum ist ein Termin in der Botschaft nötig. Als A. erfuhr, dass man seiner Frau vor Juli 2017 keinen Termin geben könne, brach für ihn (und vor allem für den kleinen Sohn) eine Welt zusammen.

Im Libanon hat sich aufgrund dieser Situation inzwischen ein Schwarzmarkt mit diesen Botschaftsterminen entwickelt, über den die Huffington Post bereits am 4. August vergangenen Jahres berichtete. Dort ist noch von Preisen zwischen 100 und 400 €, in Ausnahmefällen bis zu 900 € für einen Termin die Rede. Diese Preise sind inzwischen längst überholt, man hört von Beträgen um die 3000 Euro. Die Termine werden über ein automatisiertes Online-Vergabesystem zugeteilt. Wie die Huffington Post schreibt, hacken sich Terminanbieter vermutlich kurz nach Mitternacht in das System ein und belegen per Software automatisch freie Termine, die sie anschließend verkaufen. Selbstverständlich weist die deutsche Botschaft auf ihrer Website darauf hin, dass Termine nicht mit Kosten verbunden sind, sie warnt sogar Antragsteller, sich mit derartigen Terminhändlern einzulassen, aber die Not der getrennten Familien lässt sich mit Vertröstungen auf einen Termin irgendwann in der fernen Zukunft nicht lindern. Und man befindet sich im Orient, wo praktisch alles gegen ein entsprechendes Bakschisch zu haben ist. Dass sich die bedrängten Familien durch weitere Verschuldung nur noch tiefer ins Elend stürzen, liegt auf der Hand. A.'s Familie überlegt inzwischen, ob es nicht sinnvoll wäre, dass die Ehefrau mit den beiden Kindern in den Sudan oder nach Indonesien reist, um dort in der deutschen Botschaft einen Antrag stellen zu können. Man muss sich das einmal plastisch vorstellen.

Diese Praktiken sind offenbar nicht neu. Ein weiterer Artikel der Huffington Post vom 7.7.2015 weist auf Berichterstattungen in der Welt am Sonntag vom 6.4.2014 bzw. der Welt vom 7.4.2014 hin, die damals zu einer Unterrichtung des Außenministers geführt haben. Es wäre interessant nachzuforschen, inwieweit die Beteuerungen der Beiruter Botschaft, ihre Mitarbeiter hätten mit diesem Handel nichts zu tun, glaubwürdig sind. Herauszufinden, was Botschaftsangehörige oder Personen, die mit der Botschaft in Beirut in Verbindung stehen, dort alles so treiben, wäre ein heißes Thema für investigativen Journalismus.

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)15. April 2016

Strafverfolgung ist Sache der Justiz, somit kann es nicht falsch sein, diese Angelegenheit in ihre Hände zu legen. Hätte die Regierung (in diesem Fall in Person der Bundeskanzlerin) die Ermächtigung nicht erteilt, könnte die Justiz nicht tätig werden. Die deutsche rechtsstaatliche Verfassung sieht die Teilung der Gewalt vor: Legislative (Politik), Judikative (Gerichte), Exekutive (Polizei). Die Nicht-Erteilung der Ermächtigung könnte durchaus als Übergriffigigkeit der Politik in die Belange der Justiz gedeutet werden. Jetzt ist der Weg für die Justiz frei, aus freien Stücken KEIN Strafverfahren zu eröffnen.

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)Aus sich einen gelungenen Menschen zu machen, ist eine Arbeit, die erst mit dem letzten Atemzug aufhört. Es ist ein Verbrechen an sich selbst, sich mit siebzig, achtzig Jahren keine großen Veränderungen mehr zuzutrauen.

Chapeau. Vielleicht sollte man öfter mal den Hut wechseln.

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts) ↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)9. April 2016

In dieser Woche hat nun die Mittwochausgabe den Weg auf meinen Küchentisch gefunden, da liegt sie bis heute, inzwischen sind die wichtigsten Artikel gelesen. Und, ich muss sagen: vier Tage an eine einzige Ausgabe hinzulesen, ist nicht übertrieben. Allein, was über die Panama Papers drinsteht, ist vertiefter Beschäftigung wert: die UEFA hat Geschäfte mit angeklagten Rechtehändlern gemacht, Assad hat sich Benzin und Waffen für seinen Krieg über Briefkastenfirmen besorgt, saudi-arabische Geschäftsleute haben – vermutlich! man muss ja vorsichtig formulieren – Al-Kaida finanziert und so weiter. Dazu im Wirtschaftsteil ein Bericht über die Deutsche Umwelthilfe, die den Daimler-Konzern verklagt. Abgase produzieren ja nicht nur VW-Fahrzeuge. Und das ist nur ein kleiner Teil der spannenden Lektüre dieser Mittwochs-SZ.

Was machen wir mit all diesen Informationen? Ich persönlich freue mich über sie. Wie schon einmal hier ausgesprochen, ist es in gewisser Weise befreiend, wie einem Mitglieder der "besseren" Gesellschaftsschichten als die wahren Schwerstkriminellen vorgeführt werden. Dreckspack. Wir haben immer noch ein völlig falsches Bild von Gaunern (rechts).

|

| Quelle: hasslefreeclipart.com |

↑ nach oben

↑ nach oben ↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)

↓ nach unten (Anfang des Abschnitts)(

Immerhin käme Gott in meinem Projekt vor, habe ich zuletzt geschrieben. Ich sollte besser sagen: so etwas Ähnliches. Aber ich habe nicht vor, von mir zu reden und meinen misslichen Versuchen, die Welt und ihren Ursprung zu erklären. Wenn überhaupt, wird das zu anderer Zeit und an anderer Stelle stattfinden. Hier geht es um Josef.

Ihm fühlte ich mich nahe, und es zog mich in Aubrac viel stärker zu seinen Baustellen als zu denen von Jean-Pierre. Ging ich den Weg, der am Château vorbeiführt, weiter und stieg am Ende einige Stufen den Hang hinauf, erreichte ich zwei von Josefs kleineren Ruinen. Zu der Zeit waren es eigentlich schon keine Ruinen mehr, wenigstens bei der größeren, der Dépendance, war inzwischen schon gut erkennbar, wie das Gebäude im fertigen Zustand einmal aussehen würde. "Wenn du in einem Jahr wiederkommst, kannst du drin wohnen", sagte er einmal, "schau, hier auf die Westseite kommt eine kleine Terrasse hin, einen Nussbaum für den Schatten hab ich schon gepflanzt", und er deutete auf ein spitteliges kleines Ding, das er an eine Stütze gebunden hatte.

An den Baustellen in Aubrac konnte ich das Herauswachsen einer Vorstellung aus der reinen Idee ins Materielle erleben. Jean-Pierre wie auch Josef arbeiteten grundsätzlich ohne Bauplan. "Man geht hundertmal an den Mauern vorbei, und das Bild entsteht ganz von selbst", sagte Josef, "wenn ich nachhelfen will, stell ich mich vor die Ruine hin und lass‘ sie in meinem Kopf wachsen. Das Entstehen von diesem Bild quasi aus dem Nichts, verstehst du, das ist es, was mich dabei wirklich fesselt. Das zu beobachten! Ich nehme mein Skizzenbuch und male mir auf, was ich sehe. Und ich gehe herum und schaue mir mein zukünftiges Haus von allen Seiten an. Auch von innen, ganz besonders von innen. Dann probiere ich verschiedene Varianten, zum Beispiel bei den Fenstern oder der Aufteilung der Räume oder bei so Einzelheiten wie der Dachneigung oder den Treppen. Ich lasse mir Zeit, bevor ich einen Stein in die Hand nehme."

Wir standen vor dem halbfertigen Bau und schauten durch die Balken des Dachstuhls in den Himmel. Josef machte mich auf die Mauerkonstruktion aufmerksam: doppelte Natursteinmauern, nach außen und innen so glatt, wie die Steine es erlaubten, und schon die passenden Steine zu finden, war eine Kunst für sich. Zwar lagen genügend herum, aber sie hatten keine Ordnung mehr, alles musste neu gefügt werden. Zwischen der inneren und der äußeren Mauer ergab sich ein unregelmäßiger Hohlraum, der mit Schutt und kleineren Steinen aufgefüllt wurde, gelegentlich verband ein größerer Block beide Mauerteile miteinander. "Unglaublich stabil, aber auch siebzig Zentimeter dick. Jean-Pierre hat bei dem hier ganz zu Anfang mal versucht, die Frontmauer zu sprengen, er wollte eigentlich gar nicht so viele Häuser wieder aufbauen, mehr Terrassen haben, Sitzplätze und so, ein vielstufiges Gelände, wie einen großen Steingarten. Dann waren aber gleich viele Leute da, und irgendwie wurde es dann ganz anders. Ist besser so, jetzt ist es fast wieder ein richtiges Dorf. Beim Sprengen hat es gekracht und gequalmt, aber der Mauer hat‘s überhaupt nichts ausgemacht, schau. Wär auch schade gewesen."

Es muss in jenem Jahr gewesen sein, dass Josef anfing, mein Lehrer zu werden. Zunächst ging es um nichts anderes als Brennholz. Er nahm mich mit in den Wald, die Kraxe auf dem Buckel, einen leinernen Beutel umgehängt und die Motorsäge in der Hand, so zogen wir los, den Pfad, der vom Château weiter hinauf in den Wald führt, in sein Revier. Der Wald ist dort licht, das bergige Gelände wie überall terrassiert, die Mauern teilweise zerfallen. Einmal blieben wir bei einer der halbtoten Kastanien stehen, denen man da auf Schritt und Tritt begegnet: Zwei fast gleich starke Stämme, einer lebendig, der andere längst abgestorben, wuchsen aus einem uralten verwitterten Strunk hervor, beide um die dreißig Zentimeter im Durchmesser. Der lebendige stach kerzengerade in die Luft, mit einer Krone über uns, die auf den nahen Frühling wartete um sich zu belauben, der andere, schräg zur Talseite hin, war ein kahles, graues Gerippe. "Bestes Brennholz", sagte Josef, "al dente, schau, nicht mehr grün und noch lange nicht faul." Er startete die Säge und setzte sie kurz über der Stelle, an der sich die beiden Stämme trennten, an dem toten Zwilling an. Der Motor heulte auf, die Kette fraß sich ins Holz, es gab ein knackendes, splitterndes Geräusch, ich trat ein paar Schritte zurück, der Stamm fiel krachend hangabwärts.

Dann schnitten wir die Äste ab, die kleinen Zweige warfen wir auf einen Haufen zur Seite, die größeren – Bauholz, Brennholz oder für die Kunst – sägte ich nach Josefs Anweisungen in passende Abschnitte. Was für den Ofen zu dick war und weder zum Bauen noch zum Schnitzen taugte, legte ich zum Spalten auf die Seite.

Josef zeigte mir den Umgang mit der Axt. Wie ich mich am besten hinstellte, wie ich das Holz zurechtlegte, wie ich die Axt in die Hand zu nehmen hatte. Oft war das Holz zäh und schwer zu spalten. Manchmal, weil es eben nicht al dente war und zu viel Feuchtigkeit in sich hatte, manchmal weil ein Ast Probleme machte. "Es ist nicht damit getan, dass du mit Kraft draufhaust!" Josef rollte einen Abschnitt, den er aus dem Stamm gesägt hatte, her, stellte ihn als Hackklotz vor sich hin und setzte ein Stück Holz drauf. "Hier, schau, wenn die Fasern so krumm laufen, wird das nichts mit einem sauberen Schlag. Du musst dir die Trümmer genau anschauen, jedes ist anders. Mit der Axt kommst du nur dann leicht durch, wenn das Holz gerade gewachsen ist, wenn du den richtigen Abstand hast und wenn die Axt im richtigen Winkel auftrifft. Und wenn du konzentriert bist."

Und so weiter. Aber da gab es noch etwas anderes, etwas Josef-Spezifisches: er rückte das Holz auf dem Hackklotz zurecht und zog mit dem Zeigefinger obendrauf eine Linie. "Da, genau da, soll das Holz auseinanderspringen. Du musst es einen Sekundenbruchteil, bevor die Axt es spaltet, schon gespalten sehen. Du musst es mit den Gedanken spalten." Er stellte sich in seiner ganzen Breite vor den Klotz, kniff die Augen ein winziges Stück zusammen, schwang die Axt über dem Kopf und ließ die Klinge exakt auf die Linie, die er eben gezeigt hatte, niederfahren. Mit einem kalten Krachen flogen die Hälften auseinander, und Josef schaute zufrieden auf die herunterfallenden Stücke.

↑ nach oben

↑ nach oben